リハビリテーションとは、病気や怪我をされた方の身体機能やコミュニケーション能力を可能な限り回復させ、また残存機能を活かして歩行や日常生活動作などの活動を再獲得し、再び社会復帰することを目的としております。

当院は急性期病院であり、様々な疾患の患者様に対して入院早期から介入しております。各スタッフが専門性を持ち、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士がチームで介入し、他職種と連携を取りながら患者様の状態に応じたリハビリテーションを提供していきます。

理学療法(PT)

理学療法では、怪我や病気が原因で起こる障害を抱えた患者様に対して基本的な動作能力の回復・維持を図る為に、治療や指導を行います。

具体的には、「手足を動かす」、「起き上がって座る」、「立って歩く」といった日常生活に必要な基本動作の練習や、必要に応じて筋力増強トレーニングや関節可動域練習、麻痺した手足の回復を促していきます。

作業療法(OT)

作業療法では、日常生活に関わる全ての諸活動を「作業」とし、作業を通じて日常生活活動(食事・トイレ・更衣・整容・入浴等)に関わる能力の維持・改善を支援し、「その人らしい」生活の獲得を目指します。患者様やご家族の希望を踏まえた上で、具体的に生活で必要な能力獲得や福祉用具、社会資源の利用も含めた手段の獲得を支援していきます。

福祉用具

身体機能障害が出現した場合、食事や更衣、入浴等日常生活を行うことが困難になります。そこで、福祉用具を選別・提供し、ご自身で動作遂行できるようにアプローチします。

ADL(日常生活動作)室

日常生活活動(食事・トイレ・行為・整容・入浴等)や家事活動(炊事・洗濯・掃除等)がご自身で行えるようアプローチします。

言語聴覚療法(ST)

脳卒中後の後遺症として、失語症や構音障害といった言葉の障害が残ることがあります。文字の音読や書字の他に、聴覚的に単語や文章を聞いたり、口や顔を動かしたり、多面的に言語訓練を実施します。

摂食機能療法

摂食嚥下障害(食べることに問題のある方)に対して、リハビリテーションを行っています。摂食嚥下障害の原因は脳卒中や神経筋疾患、加齢による嚥下機能の低下など様々あります。摂食嚥下障害が疑われる患者様に対して当院では入院・外来にて、より詳しい評価として嚥下造影検査(VF)や嚥下内視鏡検査(VE)も行っています。

また嚥下外来を行っており、退院後も必要な方は検査やリハビリを行っています。

X線透視下で造影剤(バリウム)を混ぜた食品を摂取していただく検査方法です。口に含んでから飲み込んで胃まで流れていく様子を確認することができます。飲み込みの瞬間を確認出来る唯一の検査方法として、嚥下機能評価のゴールドスタンダードとされています。

内視鏡(鼻から入る細くて柔らかいファイバースコープ)を挿入し、カメラで観察しながら食品を摂取していただく検査方法です。飲み込みの状態だけでなく、声帯の動き、唾液や痰などを確認することができます。

物理療法

温熱療法(マイクロウエーブやホットパック)電気刺激療法(低周波治療)、水治療法(バイブラ)、その他頚椎・腰椎牽引療法があり、患部の消炎・鎮痛を図ります。

| 曜日 | 月〜金 |

| 午前 | 8:30~12:00 |

| 午後 | 入院のみ |

※ご不明な点がございましたら、メールまたは当科までご連絡ください。

(令和5年1月29日現在)

| 職種名 | 人数 |

| PT | 10名 |

| OT | 6名 |

| ST | 2名 |

| アシスタント | 4名 |

施設基準

- 脳血管リハビリテーション Ⅰ

- 運動器リハビリテーション Ⅰ

- 呼吸器リハビリテーション Ⅰ

- 心大血管疾患リハビリテーション Ⅰ

- がん患者リハビリテーション

- 摂食機能療法

対象疾患

- 整形外科的疾患

外傷、骨折、切断、運動器不安定症 等 - 中枢神経疾患

脳出血、脳梗塞、頭部外傷、脊髄損傷、パーキンソン病、高次脳機能障害 等 - 呼吸器疾患

肺気腫、慢性閉塞性肺疾患、気管支喘息、人工呼吸器管理、結核、肺炎、無気肺 等

呼吸リハビリテーションとは、病気や外傷によって呼吸器に障害が生じた患者様に対して行う医療です。可能な限り呼吸と運動機能の回復を図ることによって、呼吸苦、動作能力の低下を改善し、自立した日常生活や社会生活を送れるように継続的に支援します。

当院では、急性期から状態が落ち着いた方に対し、運動療法として酸素を使用しての歩行練習や筋力トレーニング、自宅に帰ってから役立つ自己管理方法の指導等を行っております。

酸素を使用した歩行練習

大腿四頭筋の筋力訓練

チューブを使用した筋力訓練

- 心大血管疾患

心筋梗塞、狭心症、心臓手術後、大血管疾患、慢性心不全、末梢動脈閉塞性疾患 等

心臓リハビリテーション(心臓リハビリ)とは、心臓病の患者様が、体力を回復し自信を取り戻し、快適な家庭生活や社会生活に復帰するとともに、再発や再入院を防止することを目指して行う総合的活動プログラムのことです。内容として、運動療法と学習活動・生活指導・相談(カウンセリング)などがあります。

心不全、心筋梗塞、狭心症、心臓手術後などの患者様は、心臓の働きが低下し、安静生活を続けたことで運動能力や身体の調節の働きも低下しています。そのため退院してからどの程度活動しても大丈夫なのかという不安を感じるかと思います。これらに対して心臓リハビリでは心肺運動負荷試験(CPX)等評価を実施することで適切な運動療法を知り、行うことができます。さらに、心臓病の原因となる動脈硬化の進行を防止することを目指して、食事指導や禁煙指導も行っています。

心臓リハビリでは、専門知識を持った医師、理学療法士・作業療法士、看護師、薬剤師、検査技師など多くの専門医療職が関わって、患者様一人ひとりの状態に応じた効果的なリハビリプログラムを提案し実施しています。

-

がん患者リハビリテーション

手術・放射線治療・化学療法前後、進行がん又は末期がんで自宅復帰を目指す方 等

がんリハビリテーションとは、がんやその治療による身体への影響に対する回復力を高め、残っている能力を維持・向上させ、ご本人が望むその人らしい生活を送る【QOL(生活の質)を大切にする】という考え方に基づいて行われています。

通常のリハビリテーションは身体に何らかの障害が起こってから受けるのが一般的ですが、がんリハビリテーションはがんと診断された後、治療が始まる前あるいは治療を受けた直後から合併症や後遺症などを予防する目的で行われることがあります。

このように予防が重視されることが、他の分野のリハビリテーションとは大きく異なります。また、治療のどの時期においても、どのような病状であっても、リハビリテーションを受けることが出来ます。

不動・不活動の予防も含みます。

医療が行われる時

当院では、2018年よりがんリハビリテーションを実施しており、その人らしい生活を送る手助けができるよう、患者様やご家族を中心に他職種と連携しながら行っております。

- 摂食機能療法

- 排尿リハビリテーション

当院では、全国的にも殆ど行われていない理学療法士によるエコーを使用した『骨盤底筋訓練指導』を行っており、愛媛県内全域、県外から多数の患者さんをご紹介いただいております。適切な骨盤底筋訓練は尿失禁(尿漏れ)、頻尿、過活動膀胱、軽度の臓器脱(膀胱脱、子宮脱、直腸脱)に有効とされています。

骨盤底筋訓練は運動確認が非常に難しいため、

自己流で行うと全く効果が出ない場合やむしろ症状を悪化させてしまう事があります。

そのため、当院では患者さん全員の骨盤底筋訓練をエコーで確認しており、これまでに全員(100名以上)が正しい運動方法を習得でき、半数の患者さんが尿失禁なしになり、半数の患者さんが40-80%の尿失禁量の減少を認めております。その成績発表で、2020年日本老年泌尿器科学会賞を受賞しました。

性別問わず、尿失禁等でお困りの患者さんは是非、当院泌尿器科に御相談ください。

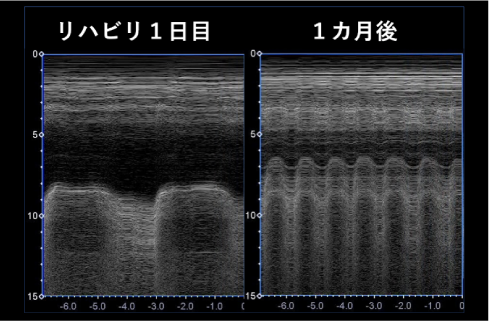

【尿失禁患者(女性)の骨盤底筋訓練でのエコー画像】

“山なり”が筋肉(骨盤底筋群)の動きを表しています。

1カ月後にはとても動くようになり、尿失禁が改善しています。

- 糖尿病教育入院・腎臓リハビリテーション

- NST(栄養サポートチーム)

- 緩和ケアチーム

- 認定理学療法士(循環)

- 認定言語聴覚士(摂食嚥下障害領域)

- 3学会合同呼吸療法認定士 4人

- 心臓リハビリテーション指導士

- 心不全療養指導士

- 腎臓リハビリテーション指導士

- がんのリハビリテーション研修会終了 4人

- 愛媛県糖尿病療養指導士 2人

- フレイル対策推進マネジャー

- 地域ケア会議推進リーダー

- 福祉住環境コーディネーター2級

- 臨床実習指導者講習会終了 6人

- 介護予防推進リーダー

- 災害派遣医療チーム研修終了